未就学の子供をもちながら働いていると、「子供が大きくなって手が離れれば、もっと楽に働ける」と考えがちです。私は子供たちが小さい時、そんなふうに考えていました。しかし、この考えには落とし穴がいっぱいでした。どんな備えが必要か考えてみました。

子供が大きくなっても働きにくい理由

「家庭教育」やら弁当やら送迎の手間が案外かかる

小学校に上がるとまずぶつかるのが、いわゆる「小1の壁」です。保育園よりも、学童は預けられる時間が短いことがほとんど。また、「家庭教育」ということで、家庭が子供をしっかり教育すべしという要望が始まります。

「宿題をするよう目を配って」「自由勉強は親御さんが見てください」「忘れ物がないようチェックして」など、勉強の進み具合を管理してやる気が出る声がけをして……子供が低学年のうちは、かなり手間かかかります。

さらに、「親の就業を支援する」という立ち位置の保育士さんたちと異なり、小学校以降は「明日までに、スポーツ用縄跳びを準備してください」といった仕事をもつ親の事情を無視した持ち物準備なども求められます(ヘトヘトの帰宅後、再度イオンに買い物に出かけるつらさと言ったら…)。親の参加・フォローが必要な行事も増えてきます。

さらに成長すると、塾や習い事の送迎(遅くなるなら、夜食の弁当をもたせる)、給食がなくなれば毎朝の弁当づくり、高校生のバイトまで送迎がいるなどなど、子供の行動範囲が広がるとともに、親のサポートも大掛かりになっていきます。

子供が学校に通い続けるとは限らない

子供が大きくなれば自分で学校に通うから、自分の手が空く…とはならない場合もあります。

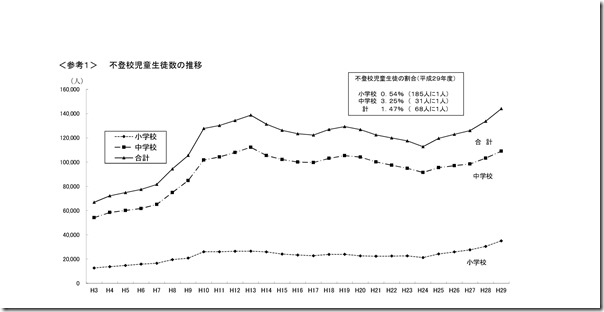

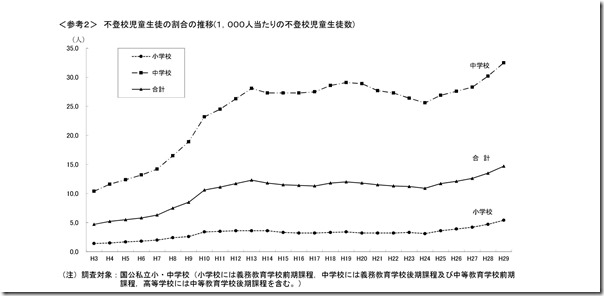

文部科学省が2018年10月25日に発表した「成29年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」によると、不登校の人数も割合も右肩あがり。

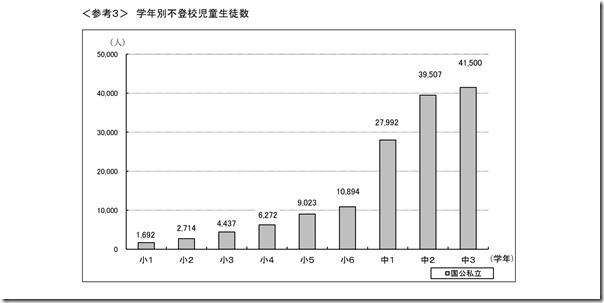

不登校児童の学年は、中学3年生が最多です。

※上記3点グラフ引用:平成29年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について

子供が不登校になると、仕事をやめる母親は多くいます。「お母さんが働いているから、寂しくて不登校になった」と適当な憶測の言葉をかけられて傷ついた上の離職もあれば、子供が精神的に不安定で一人にしておけなかったり、心のケアが必要で話相手が必要な場合もあります。

知人は学校から「子供の通学に付き添って」と求められ、1時間だけとか午前中の数時間だけとか、子供の状態次第の不規則なパターンで学校にいっていました。

こんな状態では、一般的な会社員を続けるのは、非常に困難です。

「フリースクールや適応指導教室にいけばいい」と考えがちですが、子供が自分で通えない場所にあれば送迎が必要で、そのためにフルタイムで働けなくなる場合もあります。

我が家の娘たちも不登校経験者で、適応指導教室に通っていましたが、基本的な時間は9時から15時。送迎と会社づとめとの両立はできませんでした。

保育園なら朝7時30分から夜6時くらいまで預かってくれましたから、どちらが働きやすいかは明らかでしょう。

協力してくれた親も歳をとる

子供を両親(子供にとっての祖父母)に世話してもらって働くママは、3世代同居や「スープの冷めない距離」で家族が暮らすことが多い富山では、珍しくありません。

子供と高齢者が関わること自体は、互いにとって大変よい効果をもたらしますが、働くママのサポート環境という点では、注意が必要です。

なぜなら、両親も歳をとるからです。

両親が病気やケガなどで、育児のサポートができなくなったら……? さらに、その看病や介護を働くママが担うとしたら…?

成長すると手が離れる子供と異なり、老いた親の世話はいつ終わるがわかりません。

生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(平成30年度) によると、介護期間は平均4年7か月。4年以上介護した割合は40%を超え、約15%は10年以上です。

子供が大きくなったからといって、働きやすい状況でしょうか。

夫の転勤

夫(パパ)の転勤も妻(ママ)を働きにくくする要因です。

独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成29年2月21日に発表した「企業における転勤の実態に関する調査」によると、国内・国外転勤両方で、転勤が多い年代は30代と40代です。

多い職種の1位が「管理職」であることからも、ある程度のキャリアを積んだ世代といえます。

その配偶者は、キャリアを断絶して同行するか、単身赴任に送り出してワンオペ育児を背負うかの選択を迫られます。いずれにしても、ちっとも働きやすくありません。

自分も歳をとる

子供の成長とともに、自分も歳をとります。

私の例では長女の出産後に職場復帰したとき28歳でした。三女が中学校に上がった今年、私は45歳になります。

時間的には「もっと働ける」となっても、体力がついてきません。かつては徹夜や残業で大量の仕事をこなしたこともありますが、今は夜はしっかり寝ないと体力はもたず、見た目もボロっとしてきます。

「子供が大きくなる」は「親が老いる」と同義です。子供が大きくなったからといって、たくさん働けるわけではないのです。

働かないリスクも大きい

では、「働きにくいのだから、仕事は無理せず子育てに打ち込み、その後は親の介護をして、自分の老後を迎えればいい」で済むかというと、そんなのんきな世の中でもありません。

父親の収入だけで、高額で知られる日本の教育費がまかなえないこともあるでしょう。また、現時点でまかなえたとしても、父親が死んだりケガや病気で収入が途絶えることもあります。

さらに、離婚のリスクもあります。厚生労働省の平成29年度の「人口動態統計の年間推計」によると、人口1,000人あたりの離婚率は1.7%。自分が離婚や死別で、ひとり親にならないとは限りません。

厚生労働省が平成27年4月20日に発表した「ひとり親家庭等の現状について」によると、母子世帯の就業率80.6%で、うち57.0%が非正規雇用です。平均年間就労収入は、一般世帯の女性の平均給与所得269万円に対し母子世帯では181万円です。

「子供に手がかかるから」と収入を得るすべを手放し、その後に家庭の収入が途絶えたら、どうしましょうか。

そのとき困らないための備え

家事育児・家庭教育は分担

弁当作りや子供の送迎、学習の指導などの家庭教育を「母親だけ」でやろうとすると、時間がどれだけをあってもたりません。まずは、子育ての手間や時間的な負担を分担します。

父親や祖父母、おじおばなどなど、それぞれができること、得意なことをもちより、負担を分け合いましょう。

できることは自分で

分ける相手がいないときは、家事や育児・家庭教育にかかる手間と時間を減らす工夫が必要です。

小学校高学年にもなれば、たいていの家事はできます(「おしん」が奉公先で家事を手伝いながら学校に通っていたのは8歳です)。

洗濯物を干したり、畳んでしまったり、食器洗い、掃除など、子供ができる家事はたくさんあります。

雨が降ると近所の高校には迎えの親御さんの自動車の列ができています。夜遅くて治安が心配などを除き、子供の送迎は「本当に必要?」と感じるときがあります。

子供はお客様ではなく、母親は女中ではありません。できる家事や移動は、家族それぞれ自分でやりましょう。

職場は「みんな家族ケアしている」が普通に

私自身は独立し自宅で仕事をしていますが、それに向かない人も組織でできる仕事がしたい人もいます。

望めば職場で働き続けられるるがいいと思います。家族ケアをする母親が働き続けるためには、職場の理解も不可欠です。

これからは、家にいる主婦が衣食住の世話をしてくれて、家族ケアを担当する必要がなく、朝から晩まで仕事のことだけを考えて働ける人はどんどん減っていきます。

それで「いい人が見つからない」とか「人手不足」と嘆いても、そりゃそうでしょう。

「家族ケアをしながら働くのが普通」という前提で、仕事を組み立てたり、人員を配置しないと、職場は回らなくなっていきます。

具体的には、職場を一時抜けて病院の付き添いや家族の送迎をするのはアリとか、遅刻や早退がOK(つまりフレックス)とか、在宅勤務できるとか。

働きやすい職場には、人が集まるようになるでしょう。

今、そんな職場でないなら、今から少しずつ周りや会社の制度が変わるよう、働きかけていきたいものです。

得意なことをもつ

職場のメンバーの中で「これは得意」ということがあれば、辞められると困るので勤務環境をカイゼンしようとなるでしょう。

また、退職せざる得ない状態になっても、家族ケアと両立しやすい別の職場に再就職したり、独立することも比較的容易です。

副収入をもつ

収入源がひとつだと、そこがダメになったとき収入が0になってしまいます。いくつかの収入源があると、リスクが分散できます。

私は次女が生まれたとき、そのとき勤めていた会社では勤め続けられないのでは……と考え、こっそり副業でライターを始めました。

その後、夫の転勤で離職を余儀なくされたときも、ライターの仕事は続けることができ、富山Uターン後の再就職につながりました。

ITを活用し、ひととのつながりを保つ

家族ケアのために仕事を辞めるかと考えるような状況に置かれたひとは、異業種交流会や勉強会、団体の活動、友人知人との食事会などに、気軽にでかけられないことでしょう。

そうなると、人との新たな出会いを得たりつながりを築くことが難しくなります。

人と交流することで自分の軸が磨かれたり、新しい学びがあったり、価値観が広がったり、協力しあえる人間関係ができたりするわけですから、大きな機会損失です。

それを補うには、ブログやSNSなどを使った交流や情報発信が役立ちます。

一度ご挨拶した方とSNSがご縁を保ってくれることもありますし、ブログで自分が生きていることを示し、好きなことや得意なこと、やりたいことなどの発信を続けていると、

「退職したなら、当社で働いてほしい」

「やりたいことがあるなら協力しよう」

という人が現れることもあります。

++++++++++++++++

私は今年、末っ子三女が中学校に入ったところです。高校生の長女・次女は弁当づくりなどが続きますし、勉強を見てやることもあります。

両親も猫のムウくんも当然ながら日々歳をとり、そのうち世話が必要になる日がくることでしょう。そのときは、私も今より歳をとっています。

どんな状況になっても、人さまの役にたって収入を得られるよう、工夫していきたいと思います。

これでいいのか自信がない……迷ったときは「言語化コーチング」

自分ではうまく言えない、うまく書けない……そんなときは、林原商店の言語化コーチングがオススメです!

お話を伺いながら、漠然とした想いやうまく言えないお考えを質問で引き出し、整理することからスタート。

ビジョン・ミッション、コンセプトなどを自分らしい言葉にしたり、ビジネスプラン・商品・サービスの企画をお手伝い。

理想に向かうための言葉やコンテンツづくり、オウンドメディア(自社媒体)やSNSの運用についてもアドアイスさせていただきます。

また、コピーライティングや読み物記事、理念と独自性を伝えるHP制作などを、ワンストップでお引き受けすることも可能です。

お申し込みはご連絡フォームからどうぞ! 精一杯サポートさせていただきます!

お仕事のご依頼

メルマガ登録はこちらから

ここだけに掲載している林原りかの「自分史的自己紹介」をお届け後、言葉やブランディングで、ビジネスと人生を充実させるヒントをお伝えしています。返信もOK!